教育・保育目標のコンセプト図:附属こども園

教育・保育目標のコンセプト図:附属こども園

コンセプト図作成の主旨

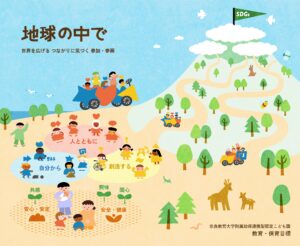

令和6年度に完成した奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園(以下:附属こども園)の教育・保育目標を、保育者や子どもたち、そして保護者や地域の皆様にわかりやすく共有するためにコンセプト図を作成しました。附属こども園の教育・保育目標を園の先生同士が日々確認し合い、共通の理解のもとに保育を行っていくことが大切です。また、それは園の中だけに留まるものではなく、園の子どもたちやその保護者の方々とも共有したい大切な目標です。さらに、地域の中で、こども園の存在を知ってもらい、その役割を広く共有し、地域の人々もともに子ども達を見守り育てていきたいと思っています。そのために、このコンセプト図を作成しました。

SDGsの山について

コンセプト図の右には大きな山がそびえ立ち、その山の上にはSDGsの旗が見えます。山の頂上は雲で隠れて、その全容は見えません。至る道も1本ではなく、またくねくねと曲がりくねっており、上へ行けば行くほど不確かで道なき道を進まなければなりません。ご存じのように、SDGsとは、2030年までに達成すべき人類共通の持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)です。紛争や、気候変動、貧困や感染症など、人類は今大きな危機に直面しています。子どもたちの未来が持続可能なものとなり、他の生きものも含めて地球上で共存していけるのかは、今の世代がいかに話し合って解決方法を考え、それを実行できるかにかかっています。そのための力を育んでいく教育がESD(Education for Sustainable Development)です。

附属こども園は、奈良教育大学と共通の理念、すなわち「持続可能な社会づくりに貢献できる人材の育成」を掲げて教育・保育を行っています。特に、附属こども園は、人生の始まりから持続可能な未来に向けて、地球規模の課題を自分事として捉え、身近なところから行動し、仲間とともに新たな価値を創造する力を備えた人になるための基礎を育むことを大切にしています。そのことを表現しているのが、この大きな山で、2030年までに達成したい人類共通の目標を表現しています。その目標に到達したとしても、またその山の向こうに新たな山が見えてくるかもしれません。ですが、今の私たちはその共通の目標に向かって力を合わせて一歩一歩、進んでいく必要があるのです。

〔自分から〕〔創造する〕〔人とともに〕

では、「持続可能な社会づくりに貢献できる力」をどのように育んでいけばよいのでしょうか。それが、〔自分から〕〔創造する〕〔人とともに〕という3つの姿に現される、資質・能力を育成していくことだと考えています。そのためのエネルギーは、保護者や保育者など、周りの人々から大切にされて過ごす中で安心感を得、環境(人も含む)に対する親しみや信頼を育み、安心して自分らしく過ごすことができるようになることからあふれてきます。その基盤となる体験を【安心・安定】【安全・健康】としてオレンジ色の地面で表しています。地面はつながり、この地面があるからこそ、常にそこから力を得て進むことができるのです。

【安心・安定】【安全・健康】の地面からは、【興味・関心・共感】が芽吹いてきます。それらが、主体的に行動してなじみの世界を広げ、自分でやったという充実感を感じながら生活する子どもの姿〔自分から〕へとつながっていく、さまざまな体験を駆動する芽となります。子どもたちは、生活やあそびの中で出会う様々なものごとに親しみ、楽しんで取り組んだり、自分で考え、自分で行動する体験を通じて、【主体性】や【充実感・満足感】【自己決定】【自己制御】といった力(資質・能力)を身に付けていきます。その様子を青いエリアで遊ぶ子どもたちの姿として現しています。

同様に、〔創造する〕を黄色のエリア、〔人とともに〕を赤いエリアで表しています。そのエリアで遊ぶ子どもたちは、それぞれの資質・能力を抽象化して擬人化したイメージです。頭の上のマークは、附属こども園で育みたい12個の資質・能力を表しています。保育者に見守られながら、主体的に活動し、充実した遊びを体験する中で、それらの資質・能力が育つようにというねがいを込めて描かれています。遊ぶ子どもたちも肌の色、性別、民族、障がいのある子等、多様な子どもたちの姿を想定しています。「誰一人取り残されない」ことを大切に、インクルーシブな保育を目指します。

〔地球の中で〕

最後に、「のりもの」に乗った子どもたちについて説明しておきたいと思います。12個の資質・能力を身に付け、〔自分から〕〔創造する〕〔人とともに〕という姿が育ってきた子どもたちは、その資質・能力を互いに持ち寄り組み合わせながら、社会に参加・参画してSDGsの目標達成へと向かいます。それが〔地球の中で〕として表されています。さまざまな資質・能力が組み合わせたものとして、「のりもの」を表現しています。「のりもの」には、子どもたちだけでなく、保育者も地域の人々も保護者も乗っています。SDGsの目標に向かう歩みは、大人だけ、子どもだけで進むものではなく、だれもが共に力をあわせて進んでいくものです。また、「一緒に」というのは、単に物理的に傍にいるだけでなく、それぞれがそれぞれの方法(道)で力を発揮しながら、「共通の目標」に向かうことが大切だと考えています。

教育・保育目標を形骸化させるのではなく、このコンセプト図をもとに、皆で目標を共有して進んでいきたいと思っています。