研究計画の概要:子どもの学びと育ちセンター

研究計画の概要:子どもの学びと育ちセンター

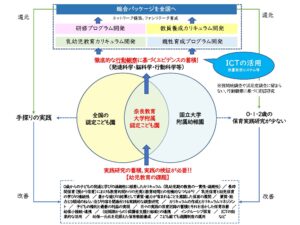

子どもの学びと育ちセンター(C-CHILD)は、附属こども園と協同して、次の4つの取り組みを実施しています。ここでは、それら4つの取り組みの研究としての位置づけを説明します。

①乳幼児期の教育カリキュラムと実践方法の開発と提供

②保育教諭・幼稚園教諭に対する研修を通した力量形成

③確かな力量をもつ保育教諭の養成

④妊娠期を含む乳幼児の保護者に対する親性育成と共育を基盤としたモデル開発

現状と課題

近年の乳幼児を対象にした研究により、発達において乳幼児期の重要性が明らかになっています。そして、0歳からの教育・保育の重要性は世界的にも認識され、構造の質とともにそのプロセスの質の向上が謳われています。ですが、その実践を通した子どもの育ちについては、まだデータの蓄積が少なく、今後検証を重ね、よりよい保育を創造していくためには研究が必要です。そこで奈良教育大学は、附属のこども園と協同して、乳幼児期の発達と保育実践についての研究を進めています。

全国的にも「こども園」が普及し、保育の量の拡充が進んでいます。これまで、全国の国立大学では、附属幼稚園と連携しながら幼児期の「教育」についての研究が伝統的に進められてきました。しかし、大学附属の幼児教育施設は、3・4・5歳を対象とした「幼稚園」であり、0・1・2歳の乳児期を対象とした研究は十分に進んでいません。一方で、全国的に急速に普及した公立・私立の「こども園」では、0歳からの保育が行われていますし、保護者支援の取り組みも広がっているものの、その広がりに追いつくような実践の検証が十分に進んでいるとはいえません。

乳幼児期の教育カリキュラムと実践方法の開発と提供

現行の幼保連携型子ども園教育・保育要領では、「乳児期からの発達と学びの連続性」が明確に位置づけられています。これまでの乳幼児期のカリキュラムは、0〜2歳児までは主に養護を基盤とし、3歳児からは教育が基盤となっています。つまり、0〜2歳児の「学び(教育)」に焦点を当てた実践については、全国的にもまだ萌芽的な段階と言えます。0歳からの子どもの生活や遊びを大切に、養護と教育が相互に連関を持ちつつ総合的に展開していくカリキュラムを新たに創造していかなければいけません。また、それらを検証し、よりよい保育を創造していく必要があります。それが、子どもの学びと育ちセンター(C-CHILD)の取り組み「①乳幼児期の教育カリキュラムと実践方法の開発と提供」です。

妊娠期を含む乳幼児の保護者に対する親性育成と共育を基盤としたモデル開発

0〜5歳児が在籍する「こども園」は、乳幼児の保育のみならず、妊娠期を含めた保護者の家庭教育支援や子育て支援を行う教育的資源を有しています。そこで、子どもの学びと育ちセンター(C-CHILD)では、附属こども園と協同して、中高生、養成校生、保育者、保護者をつなぎ、地域の子育て支援施設としての機能を強化していきます。それが、「④妊娠期を含む乳幼児の保護者に対する親性育成と共育を基盤としたモデル開発」です。

保育教諭・幼稚園教諭に対する研修を通した力量形成と、確かな力量をもつ保育教諭の養成

開発した「乳幼児期の教育カリキュラムと実践方法」ならびに「娠期を含む乳幼児の保護者に対する親性育成と共育を基盤としたモデル事業」をもとにして、「②保育教諭・幼稚園教諭に対する研修を通した力量形成」と「③確かな力量をもつ保育教諭の養成」へとつなげていきたいと構想しています。特に、幼保一元化を見据えた幼稚園教諭免許状と保育士資格の一体的な養成カリキュラムの開発を行っていきたいと考えています。そのためのデータの蓄積と検証が求められています。最終的には、①~④の成果を総合パッケージとして、全国の幼児教育・保育の課題解決に貢献していきたいと考えています。

徹底的な行動観察に基づくエビデンスの蓄積

以上の取り組みを実現すべく、奈良教育大学は、国立大学の附属園として初の「こども園」を開設し、0歳からの乳幼児期の教育・保育を支えていきたいと考えています。また、ICT等も活用しながら、その実践を発達科学・脳科学・行動科学等に基づく徹底的な行動観察に基づくエビデンスの蓄積によって検証していきます。質問紙調査や満足度調査に留まらない、徹底した行動観察等に基づくデータの蓄積です。大学の附属園だからこそできる実践と理論との往還を通じた保育の創造です。