全体的な計画:附属こども園

全体的な計画の作成プロセス:附属こども園

全体的な計画とは

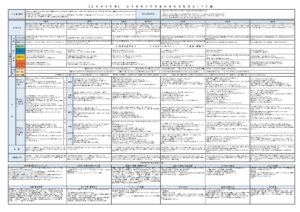

奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園(以下、附属こども園)は、2024(令和6)年度から幼保連携型認定こども園へと移行し、令和8年度より0歳児の受け入れも開始しします。そのため、0歳から6歳までの子どもたちの発達を見通し、養護と教育を一体的に捉え、就学前の学びの連続性を確保するための全体的な計画を作成しました。全体的な計画は、附属こども園の教育・保育目標(目指す子ども像、育んでいきたい資質・能力)を基に、年間指導計画や月案、週案などの具体的な計画を作成するための指針となるものです。

全体的な計画の概要

全体的な計画では、教育・保育目標に掲げた目指すこども像、〔地球の中で〕〔自分から〕〔創造する〕〔人とともに〕のもとに、育んでいきたい資質・能力について検討を行い、各学年ごとに大切にしたい体験(目指す子どもの姿)を整理して記載しました。それが、「年間のねらい」の「教育・保育」の欄です。注意してほしいのは、学年ごとに記載していますが、各体験は積み上げていくことが大切であることです。ですので5歳児の欄には、例えば〔自分から〕であれば、「自分の行動に責任をもつ。」と「自分の感情や行動を統制する。」の2項目が5歳児の欄に記載されているものの、5歳児の体験には0歳児に記載されているような「身近な環境に興味、関心を持ち、主体的にかかわる。」や「生活や遊びの中で出会う様々な物事に親しみ、楽しんで取り組む。」ことが内包されているということです。また、〔地球の中で〕では、だれであってもどの年齢であっても、主体的に自分の世界を広げ、新たなつながりに気づき、自分なりの方法で参加・参画してほしいとのねがいから、年齢で区分せずに記載しています。

基盤となる体験

同様に、「基盤となる体験」は、どの年齢の子どもであっても必要となる体験であり、また大切にしたいものであることから、学年で区分せず、すべての学年で基盤としたい体験として記載しています。その中でも、特に養護的な事項として注意しておきたい事柄を取り出して配置したのが「養護」の欄であり、こちらは学年ごとの留意事項を記載しています。

保育内容と重点的に取り組む教育・保育

それらの教育・保育目標の子どもの姿を、保育の5領域(0歳児は3つの視点)の視点で捉え直して、具体的な子どもの姿を記載したのが、下段の「内容」です。また、附属こども園として「重点的に取り組む教育・保育」についても記載するとともに、その中で特に学年によって内容が異なる「食育」と「保護者支援」は、保育の「内容」の下に記載しました。特にESDの教育・保育目標を掲げている附属こども園では、「食育」にも力を入れていきたいと考えています。また、こども園としては、保護者支援は重要な課題であると感じています。地域の妊産婦を含む就学前の子どもたちや、附属こども園の保護者を対象に、ニーズの把握と支援の提供、そして効果の検証を通じて、よりよい支援について検討を重ねていきたいと考えています。